Lance Brozdowski의 Catch Probability is Broken 입니다.

일요일 낮, 좋아하는 팀의 경기를 보며 여유를 즐기고 있습니다. 낮 경기만큼 좋은 게 또 있을까요? 마운드에는 크로셰가 올라와 있고, 네 번째 이닝에 3-1로 앞서고 있죠. 그때 맷 올슨이 타석에 들어서서 좌익수 방향으로 공을 툭 띄웁니다. 재런 듀란이 그 공을 향해 질주합니다. 그는 리그에서도 손꼽히는 주자—최고 속도는 초당 29.5피트에 달하죠. 몸을 던졌지만, 아쉽게도 공을 잡지 못했습니다.

“이건 몇 퍼센트짜리 캐치였을까?” 저처럼 궁금증이 많은 사람이라면 한 번쯤 이런 생각을 해보셨을 겁니다. 제 느낌상 10%도 안 될 것 같았어요. 그런데 MLB 리서치나 SNS에 올라온 자료를 보면 이게 무려 ‘50% 확률’이었답니다. 말도 안 되죠. 이런 일이 생각보다 자주 벌어집니다.

그래서 전 한때 ‘개별 캐치 확률 수치는 인터넷에서 퇴출시켜야 한다’는 다소 과격한 의견을 가졌던 사람입니다. 그냥 시즌 누적 데이터 테이블만 보면 된다고요. 그 표들은 대체로 직관적으로도 납득이 가니까요. 그런데 SNS에서는 ‘50대 50’이라고 하는 플레이들이—예를 들어 리그 상위 10% 스프린트 속도를 기록하고, 좋은 점프 후 다이빙까지 한 플레이—실제로는 거의 불가능한 캐치처럼 느껴지는데 말이죠.

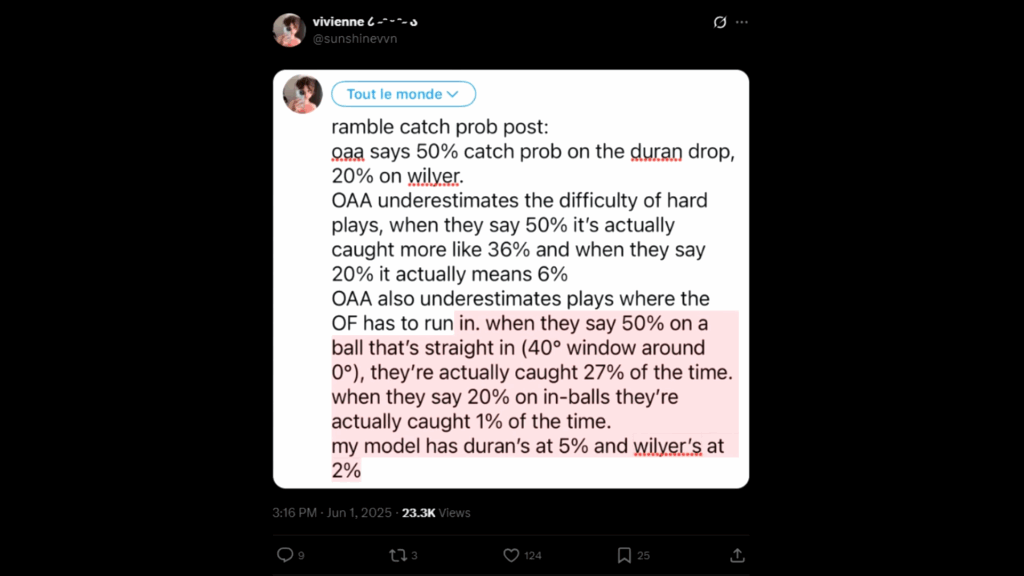

이 모순에 대해 설명해준 사람이 있습니다. 애리조나 주립대에서 박사 과정을 밟고 있는 야구 데이터 연구자 비비엔 펠리어(Vivien Pelier). 그녀의 모델은 우리가 공개적으로 접할 수 있는 것과는 전혀 다른 결과를 보여줍니다. 앞서 언급한 듀란의 캐치 시도에 대해, 공식적으로는 50% 확률이라던 걸 그녀의 모델은 단 5%라고 했죠. 엄청난 차이입니다.

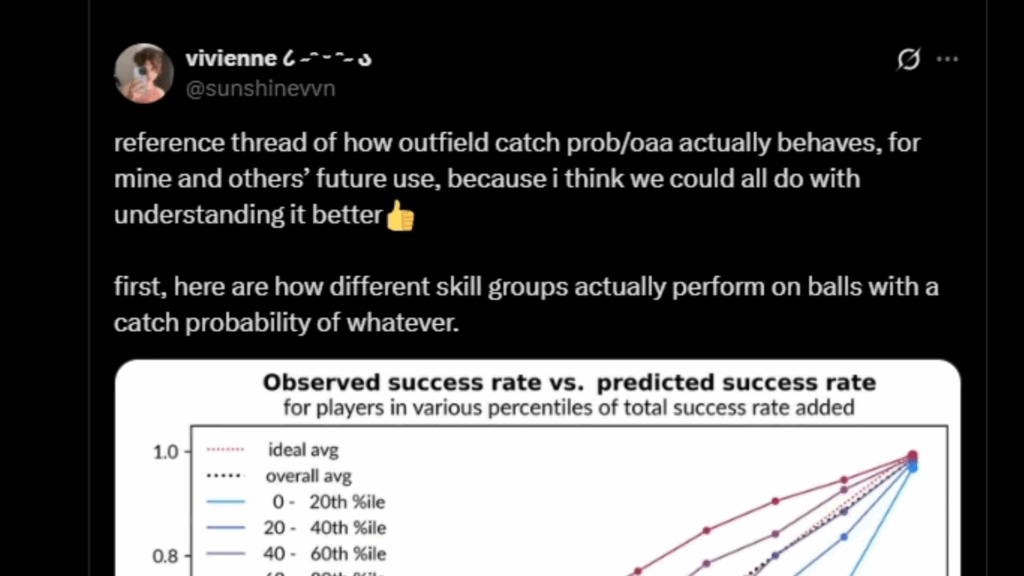

비비엔은 일련의 스레드에서 현재 캐치 확률 모델이 갖는 심각한 한계점을 설명했는데요. 요점은 이렇습니다. 50% 이하 확률로 분류된 타구들은 실제 난이도보다 훨씬 쉽게 평가되고 있다는 겁니다.

다시 말해, 현재 사용되는 모델은 해당 확률 구간에서의 플레이가 실제 역사적으로 성공했던 비율보다 훨씬 더 자주 성공할 것으로 가정하고 있습니다. 즉, 과거에 이런 50대 50 상황의 공이 얼마나 자주 잡혔는지를 반영하지 않고, 그냥 “이건 50% 확률의 공이니까 절반 정도는 잡히겠지”라는 식으로 접근하고 있는 셈입니다. 모델이 과거 데이터를 충분히 반영하지 못하고 있다는 뜻이죠.

‘50% 캐치’의 진실

이 문제를 설명할 좋은 사례가 있습니다. 바로 최고의 수비수 중 하나, 피트 크로우 암스트롱(PCA)의 수비 장면이죠. PCA는 첫 3초 동안 10피트 이상을 커버하는 점프를 자주 보여주며, 리그에서도 손꼽히는 스프린트 속도를 자랑합니다.

우리가 다룰 이 ‘30~50% 캐치 확률’ 영역에는 특정 유형의 플레이가 자주 등장합니다. 언뜻 보기엔 별로 화려하지 않아 보이지만, 사실은 꽤 어려운 수비죠. 이런 예시는 오히려 ‘캐치 확률 모델’이 유용하게 작동하는 순간을 잘 보여줍니다. 모델이라는 건 원래 우리의 예상과 다른 결과를 보여줄 때, 뭔가를 ‘배울 수 있을 때’ 의미가 있으니까요.

그리고 PCA가 잡아낸 이 공은 딱 그런 경우입니다. 저는 이런 유형의 플레이를 이렇게 부릅니다—수비수가 놀라울 정도로 빠른 반응과 점프를 보여줬고, 엄청난 속도로 공을 향해 질주했지만 다이빙까지는 필요하지 않았던 플레이.

한 경기에서 그는 우중간으로 향한 타구를 29피트/초의 속도로 추격해 멋지게 잡아냈습니다. 스탯캐스트는 이 캐치의 확률을 35%로 평가했지만, 우리가 이제 알고 있듯 그건 과대평가일 가능성이 큽니다. 실제로는 25%쯤이 맞을 수 있죠.

특히 수비수가 ‘앞으로’ 질주해야 하는 공의 경우, 모델이 난이도를 더 심각하게 과소평가하는 경향이 있습니다. 이러한 전방 40도 범위의 타구는 50%로 표기되어 있더라도, 실제로는 절반인 25%에 가까운 확률일 수 있습니다.

예를 하나 더 보죠. PCA가 12피트의 점프를 하고 3초 만에 49피트를 커버해 공을 잡은 장면은 MLB 리서치 기준 10%, 베이스볼서번트 기준 15% 확률이었지만, 사실상 5% 수준에 가까웠다고 보는 게 타당합니다.

또 다른 예시로는 같은 경기에서 윌리어 아브레우의 플레이가 있습니다. 방향은 왼쪽 27도, 총 109피트를 5초에 달려야 하는 난이도 높은 수비였지만, 공식 기록은 20% 확률로 표기돼 있죠. 비비엔의 모델은 단 2%. 5번 중 1번이 아니라, 50번 중 1번 성공하는 플레이였던 겁니다.

그렇다면 수비 지표에 큰 영향을 미칠까?

놀랍게도, 그렇지 않습니다. 이런 어려운 캐치들은 실제 경기 중 거의 발생하지 않기 때문입니다. OAA(Outs Above Average) 지표 전체에서 이런 플레이들이 차지하는 비중은 미미하고, 개인 수비수 기준으로는 1개 아웃 차이도 나지 않는 수준입니다. 대부분은 1/5 아웃 차이 정도입니다.

실제로 2021년 이후 4만 개가 넘는 ‘루틴’ 캐치 플레이가 있었던 반면, 20% 확률의 플레이는 150-200개 수준에 불과했습니다. 반면 이런 어려운 플레이들이 SNS에서는 지나치게 자주 공유되고 있다는 점이 문제입니다.

현실적으로 수비에서 점수를 잃는 경우는 오히려 80~99% 확률의 쉬운 공을 놓쳤을 때입니다. 헤스턴 커스태드나 닉 카스테야노스처럼 말이죠. 예를 들어 커스태드는 95% 확률의 공을 놓쳤고, 카스테야노스는 99% 확률의 공을 아예 시도조차 안 했습니다.

그러나 예외는 있다 — 덴젤 클라크

그런데 이런 ‘50/50’ 플레이를 자주 성공시키는 선수가 있다면 어떨까요? 바로 덴젤 클라크입니다. 메이저리그에서 단 14경기밖에 뛰지 않았지만, 캐치 확률 50% 구간의 공을 7번 중 7번이나 잡아냈습니다.

그는 약 100이닝 남짓 수비를 서고도 OAA에서 +6을 기록하며 상위권에 이름을 올렸습니다. 참고로 마이클 해리스는 550이닝 넘게 뛰고도 같은 수치를 기록 중입니다. 물론, 이 성과를 단순히 곱해서 ‘역대 최고의 외야수’라 말할 순 없지만, 그의 수비력이 특별하다는 건 확실합니다.

마지막으로 덴젤 클라크가 만든 말도 안 되는 캐치를 하나 더 소개합니다. 정확한 캐치 확률은 공식적으로 제공되지 않았지만, 중계에서는 25%라고 언급되었고, 비비엔의 모델은 단 6%로 평가했습니다.

결론

- 10~50% 구간의 개별 캐치 확률은 대체로 과대평가되어 있습니다.

- 특히 수비수가 전방으로 달려드는 플레이는 난이도가 더 과소평가되고 있습니다.

- OAA 리더보드는 여전히 가장 믿을 수 있는 외야 수비 지표입니다.

캐치 확률을 맹신하기보다, 누적된 수비 지표를 바탕으로 선수의 가치를 판단하는 것이 더욱 정확합니다. 물론, 덴젤 클라크처럼 규범을 깨는 선수들이 가끔 등장할 수도 있겠지만요.

답글 남기기